accessibility.sr-only.body-term

Negli anni Cinquanta del secolo scorso, il fabbisogno di energia elettrica conobbe un incremento massiccio anche in Svizzera. La costruzione di dighe iniziò su vasta scala nelle Alpi. «Progetti del secolo» come la Grande Dixence, ma anche la scomparsa sotto l’acqua del villaggio di Marmorera nel 1954 o ancora il disastro di Mattmark nel 1965 cambiarono radicalmente la vita nelle Alpi. L’installazione video affronta le dinamiche economiche, ricorda le dispute politiche e solleva il tema delle sfide logistiche che accompagnarono tali progetti. Testimoni diretti con esperienze diverse legate all’energia idraulica nelle Alpi raccontano delle prodezze ingegneristiche e delle dure condizioni di lavoro sui cantieri. Descrivono lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche gli stravolgimenti nelle loro vite. E ricordano l’opposizione che venne a crearsi contro lo spostamento di interi villaggi e a favore della protezione dell’ambiente.

Il formato

Non tutti gli sviluppi che hanno caratterizzato il recente passato della Svizzera si prestano a essere rappresentati mediante oggetti. Il formato «Esperienze della Svizzera» si concentra di conseguenza sui testimoni diretti. I loro destini e le loro esperienze, di cui spesso non è rimasta alcuna traccia nei testi o negli archivi, offrono al pubblico del museo uno sguardo plurale e ricco di emozioni sulla storia recente della Svizzera. Il tema affrontato cambia ogni anno. Il formato non si avvale di oggetti, ma prevede una grande proiezione immersiva con cuffie audio e una postazione che consente di approfondire l’argomento trattato grazie a informazioni sugli ultimi risultati della ricerca e sul contesto storico-culturale in cui esso si inserisce.

Visita autonoma

Su appuntamento, la installazione può essere visitata in modo autonomo da una scolaresca.

| Iscrizione: |

almeno due settimane in anticipo |

|

|

Lingue: |

Italiano, tedesco, francese e inglese. |

accessibility.sr-only.person_card_info Servizio di prenotazione

openinghours.days.long.monday Aperto fino alle openinghours.days.long.friday openinghours.openfromto.long

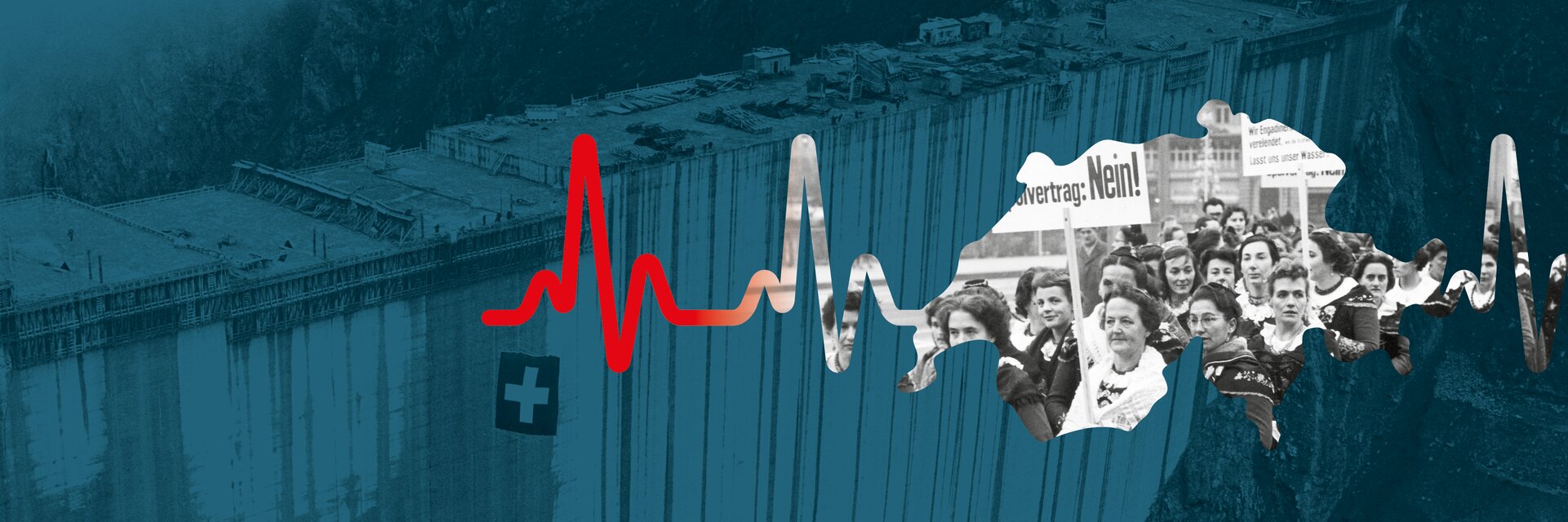

Esperienze della Svizzera – Energia idraulica e opposizione

L'utilizzo dell'energia idraulica nelle Alpi rappresenta un successo dell'ingegneria svizzera e dello sviluppo delle energie rinnovabili. Ma la realizzazione di dighe e centrali idroelettriche è anche una storia di sfollamenti, espropriazioni e opposizione. In una nuova videoinstallazione dieci testimoni diretti raccontano le loro esperienze.

Nella sua nuova edizione il formato espositivo «Esperienze della Svizzera» si dedica a un tema profondamente intrecciato con la storia e con la realtà attuale della Svizzera: l'energia idraulica nelle Alpi. Nella videoinstallazione dieci testimoni diretti condividono, da punti di vista molto diversi, la loro relazione con l'energia idraulica. Si soffermano su perdite personali, battaglie politiche, conquiste tecniche e questioni ecologiche, illuminando un variegato capitolo della storia delle risorse energetiche in Svizzera.

Quasi il 60% dell'energia elettrica prodotta in Svizzera è generato dall'energia idraulica. Le dighe e le centrali idroelettriche, costruite in gran parte dopo la Seconda guerra mondiale, non sono solo opere ingegneristiche di portata storica, ma anche il motore del miracolo economico. Nell'installazione le testimonianze di Amédée Kronig e Eric Wuilloud mostrano il potenziale dell'energia idraulica. Amédée Kronig è stato direttore della Grande Dixence SA dal 2011 al 2023. La diga, alta 285 metri e costruita tra il 1951 e il 1961, resta tuttora la diga a gravità più alta del mondo. Eric Wuilloud è stato a capo del progetto della centrale di pompaggio di Nant de Drance, una delle più potenti d’Europa. Wuilloud invita a utilizzare le risorse in modo responsabile: le centrali di pompaggio consentono di utilizzare l’energia in eccesso per assicurare, anche in inverno, un approvvigionamento stabile da fonti rinnovabili.

Fin dall’inizio vi è stata opposizione ai progetti idroelettrici: dapprima a causa della perdita della propria terra; a partire dagli anni ’40 sempre più per l'impatto ambientale. Sono state lanciate iniziative politiche contro la costruzione di nuove centrali, che però raramente hanno trovato consenso. Il movimento ambientalista svizzero, nato negli anni ’70, si è impegnato anche per la protezione delle Alpi. Un risultato importante lo ottenne negli anni ’80, quando l’altopiano della Greina era minacciato da un progetto di diga. L'opposizione al progetto fu organizzata tra l'altro dal direttore della Fondazione Greina, Gallus Cadonau, che si impegnò per tutelare il paesaggio con soluzioni innovative, ad esempio il cosiddetto «centesimo per il paesaggio», una compensazione concessa ai comuni di montagna che rinunciano a progetti idroelettrici. Questa misura ha permesso loro di non vedere più la vendita di una concessione come unica via d’uscita dall'impoverimento.

Anche i lavori di costruzione e i loro pericoli hanno segnato profondamente i comuni di montagna. Un caso drammatico è quello del villaggio vallesano di Saas-Almagell. Nell'installazione Vreni Zengaffinen ricorda la tragedia del 30 agosto 1965, quando una parte del ghiacciaio dell’Allalin crollò sul vicino cantiere della diga di Mattmark, seppellendo le baracche degli operai e causando la morte di 88 persone, tra cui suo padre e suo zio. Un altro testimone della tragedia di Mattmark è l’italiano Armando Lovatel. All’epoca appena sedicenne, lavorava come stagionale nello stesso cantiere per sostenere la sua famiglia in patria. Anche lui visse il disastro da vicino.

La videoinstallazione, insieme a una postazione interattiva di approfondimento, evidenzia la complessità del tema. Traccia un arco fino al presente e mostra che l’energia idraulica non è solo una questione tecnica o ecologica, ma anche sociale e culturale. Riguarda persone, villaggi, paesaggi – nel passato come nel presente. Che rappresenti la speranza per un futuro energetico sostenibile o un monito sui pericoli dell'impatto umano sull'ambiente, la voce delle testimoni e dei testimoni diretti invita ad ascoltare, riflettere e confrontarsi.

La videoinstallazione è visibile dal 4 luglio al 2 novembre 2025 e dal 13 gennaio al 26 aprile 2026 al Museo nazionale Zurigo.

Documenti

Immagini

Contatto per la stampa e Museo nazionale Zurigo

-

Direzione generale Denise Tonella

-

Direzione del progetto i curatrice della mostra Marina Amstad

-

Idea e concetto Erika Hebeisen, Elisabeth Joris

-

Scenografia Alex Harb

-

Interviste Marina Amstad, Michelangelo de Dona, Maurizio Drei, Erika Hebeisen, Elisabeth Joris, Sebastian de Pretto

-

Proiezione Maurizio Drei, Michele Innocente

-

Fuori campo Tweaklab AG: Lambert Bastar (FR), Lotti Happle (DE), Andrea Samborsky (EN), Christina Zamboni (IT)

-

Consulenza scientifica Elisabeth Joris, Sebastian de Pretto

-

Comitato consultivo Roman Aebersold, Günhan Akarçay, Heidi Amrein, Beat Högger, Sabrina Médioni, Denise Tonella

-

Controllo del progetto Sabrina Médioni

-

Direzione tecnica Mike Zaugg

-

Allestimento della mostra Ira Allemann, Sophie Lühr, Marc Hägeli, Dave Schwitter, Philippe Leuthardt

-

IT | Web | Postazioni interattive Thomas Bucher, Danilo Rüttimann, Alex Baur, Thomas Bucher, Ueli Heiniger, Immensive SA

-

Marketing e comunicazione Andrej Abplanalp, Anna-Britta Maag, Sebastiano Mereu, Carole Neuenschwander, Alexander Rechsteiner

-

Grafica pubblicitaria Resort GmbH für Visuelle Kommunikation

-

Traduzioni Barbara Meglen, Laurence Neuffer, Interserv AG, Language Factory

Ringraziamo i e le testimoni per la loro preziosa partecipazione: Ursula Bianchi, Thomas Burgener, Gallus Cadonau, Marcel Dora, Stefan Engler, Amédée Kronig, Armando Lovatel, Salome Steiner, Eric Wuilloud, Vreni Zengaffinen