Musée national Zurich

| 13.1.2026 - 26.4.2026

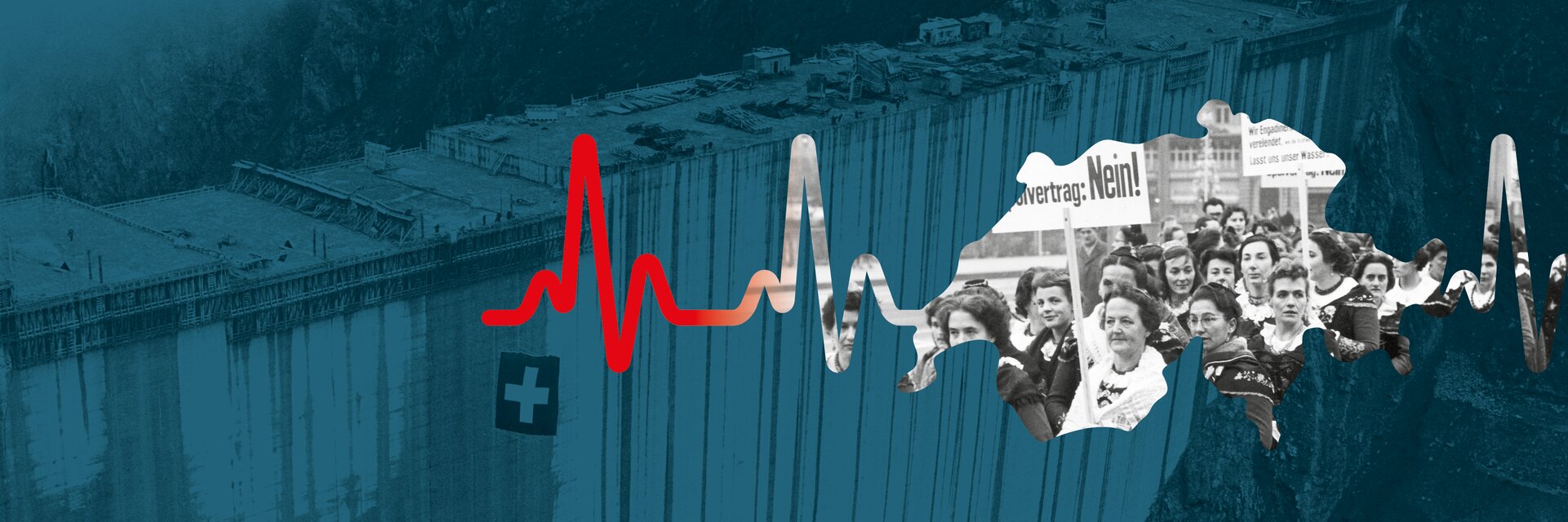

L’exploitation de l’énergie hydraulique dans les Alpes est une prouesse de l’ingénierie suisse et des énergies renouvelables. Cependant, la construction de barrages et de centrales hydroélectriques est aussi synonyme d’expulsion, d’expropriation et d’opposition. Dans une nouvelle installation vidéo, dix témoins de cette époque racontent leurs expériences personnelles.

Dans sa nouvelle édition, le format d’exposition «Expériences de la Suisse» aborde un sujet profondément ancré dans l’histoire et le présent de la Suisse: l’énergie hydraulique dans les Alpes. L’installation vidéo rassemble dix témoins de l’époque qui racontent leur quotidien avec l’énergie hydraulique selon des perspectives très différentes. Ils évoquent leurs pertes personnelles, des combats politiques, des prouesses techniques et des questions écologiques, éclairant ainsi un chapitre complexe de l’histoire énergétique de la Suisse.

Près de 60% de l’électricité suisse est issue de l’énergie hydraulique. Bien plus que des projets séculaires, les barrages et leurs centrales hydroélectriques, dont la plupart datent d’après la Seconde Guerre mondiale, sont également le moteur du miracle économique. L’installation vidéo illustre le potentiel de l’énergie hydraulique selon les perspectives d’Amédée Kronig et d’Eric Wuilloud. Amédée Kronig a été directeur de Grande Dixence SA de 2011 à 2023. Érigé entre 1951 et 1961, le barrage du même nom, d’une hauteur de 285 mètres, reste le plus haut barrage-poids du monde. Eric Wuilloud a dirigé le projet de la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, l’une des plus puissantes d’Europe. Il plaide pour une utilisation responsable des ressources: grâce aux centrales de pompage-turbinage, l’électricité excédentaire peut être investie dans un approvisionnement fiable en énergie renouvelable pendant l’hiver.

Les projets d’énergie hydraulique se sont toujours heurtés à une opposition. D’abord principalement dirigée contre la perte de terres natales, la contestation se concentra davantage sur les impacts environnementaux à partir des années 1940. Des initiatives politiques furent lancées contre la construction de nouvelles installations, sans toutefois trouver de majorité la plupart du temps. Le mouvement écologique national né dans les années 1970 s’engagea également en faveur de la protection des Alpes. Il obtint un succès majeur dans les années 1980, alors qu’un projet de lac de retenue menaçait la plaine de la Greina. Le directeur de la Fondation Greina, Gallus Cadonau, figurait notamment parmi les organisateurs de la résistance. Il s’engagea pour la préservation du paysage à l’aide de solutions nouvelles comme le «centime paysager», une compensation allouée aux communes de montagne refusant les projets de centrales hydroélectriques. L’argent reçu leur permettait de renoncer à la vente d’une concession comme unique moyen de sortir de la pauvreté.

Les communes de montagne ont aussi été marquées par les travaux de construction et leurs dangers, comme l’illustre de façon dramatique le village valaisan de Saas-Almagell. Dans l’installation vidéo, Vreni Zengaffinen raconte la catastrophe sur le chantier situé non loin du barrage de Mattmark: le 30 août 1965, l’effondrement d’une partie du glacier de l’Allalin ensevelit les baraquements des ouvriers, faisant 88 victimes, dont son père et son oncle. Armando Lovatel, de nationalité italienne, a lui aussi été témoin de la catastrophe de Mattmark. Âgé de 16 ans à l’époque, il travaillait sur le même chantier comme saisonnier, afin de soutenir sa famille restée en Italie. Comme d’autres, il a vécu la catastrophe de près.

Couplée à une borne interactive qui permet d’approfondir le sujet, l’installation vidéo met en lumière la complexité de ce thème. Établissant un lien avec le présent, elle montre que l’énergie hydraulique, en plus d’être un sujet technique ou écologique, comporte aussi un volet social et culturel. Hier comme aujourd’hui, elle concerne des personnes, des villages et des paysages. Qu’elles soient porteuses d’espoir pour un avenir énergétique durable ou qu’elles servent d’avertissement face aux risques que comportent nos interventions sur la nature, les voix des témoins invitent à l’écoute, à la réflexion et à la discussion.

L’installation vidéo sera présente au Musée national Zurich du 4 juillet au 2 novembre 2025 et du 13 janvier au 26 avril 2026.