Landesmuseum Zürich

| 30.8.2019 - 19.1.2020

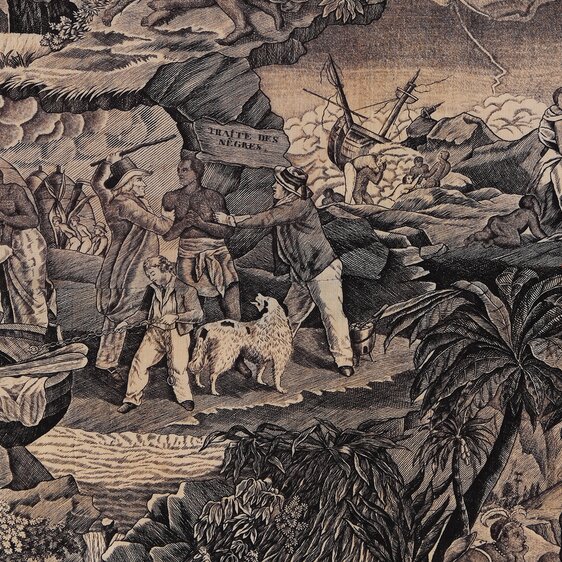

Im 17. Jahrhundert werden Indiennes – bedruckte und bemalte Baumwollstoffe aus Indien – ein beliebtes Handelsgut in Europa. Die neue Wechselausstellung im Landesmuseum zeigt zahlreiche dieser prachtvollen Stoffe, erzählt die Geschichte rund um die Textilproduktion, thematisiert das koloniale Erbe und wandelt auf den Handelswegen zwischen Indien, Europa und der Schweiz.

Die Baumwolle gehörte bis weit in das letzte Jahrhundert zu den wichtigsten Handelsgütern der Welt. Aus der Pflanze, die nur in den tropischen und subtropischen Regionen wächst, entstehen Stoffe, die – neben der Rohbaumwolle – zu einem der wichtigsten Handelsprodukte wurden. Indien spielte eine zentrale Rolle: Dort wurden seit vorchristlicher Zeit Färbe- und Drucktechniken entwickelt, die für lange Zeit unerreichbar blieben und Vorbild für Stoffdrucke in Asien und Europa waren.

Indische Stoffe mit ungewöhnlichen Motiven, später als Indiennes bezeichnet, erreichten ab dem 16. Jahrhundert Europa. Clevere Geschäftsleute imitierten diese im 17. Jahrhundert und lösten im 18. Jahrhundert einen wahren Sturm der Begeisterung aus. Die Stoffe wurden für Kleider, Vorhänge und Tapeten oder Überzüge für Sessel und Sofas in den Wohnräumen der gehobenen Gesellschaft verwendet. Der Erfolg ist so gross, dass Frankreich seine Grenzen schliesst, um die heimische Seidenproduktion zu schützen. So eröffnen sich für die Schweiz neue Möglichkeiten und bald sind Schweizer Firmen gross im Geschäft mit den Baumwollstoffen.

Den Europäern gelang mit der industriellen Revolution im frühen 19. Jahrhundert die weit kostengünstigere Herstellung von Baumwollstoffen. Die Handelsströme kehrten sich in der Folge um Bombay aber wurde zum Zentrum des Baumwollhandels, und es etablierte sich eine eigenständige Textilindustrie mit einem rasanten Aufschwung. Die Schweizer Handelsgesellschaft Gebrüder Volkart, die Ende des 19. Jahrhunderts eine der grössten Baumwollexporteure der Welt werden würde, gründete 1851 die erste Niederlassung in Bombay.

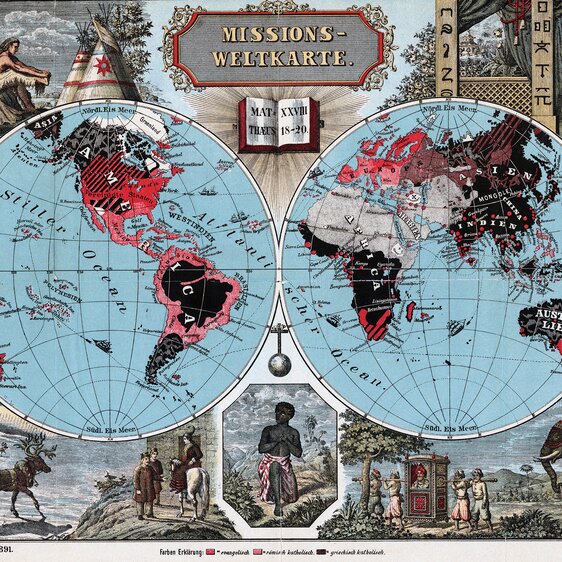

Doch aus der Schweiz waren zu dieser Zeit nicht nur Geschäftsleute auf dem Subkontinent anzutreffen. Die protestantische Missionsgesellschaft Basler Mission, gegründet 1815, schickte ihre Missionare, um die Inder, zumeist Hindus, zu bekehren. Gleichzeitig mussten die Sozialwerke, Spitäler, Schulen, die die Missionare errichten, finanziert sein. Mit Ziegeleien, Druckereien und Webereien wurde Geld verdient, aber gleichzeitig die Debatte ausgelöst, ob es statthaft sei, mit der Mission Gewinne zu erwirtschaften.

Im 20. Jahrhundert erfährt die Baumwolle in Indien nochmals eine neue Bedeutung. Ab 1930 wird handgesponnene und –gewebte Baumwolle, sogenannter Khadi, zum Symbol der Befreiungsbewegung Indiens und zum Markenzeichen Mahatma Gandhis. Vor Ort war der Schweizer Pressefotograf Walter Bosshard, der das Geschehen mit seiner Kamera festhält. Seine Fotoreportage von 1930 zeigt Gandhi von Hand spinnend, quasi eine Homestory. Die Fotos gingen um die Welt.

Die Ausstellung im Landesmuseum Zürich präsentiert ausgewählte indische und europäische Stoffe, darunter hochkarätige Leihgaben aus dem In- und Ausland. Sie zeigt auch, wie die Schweizer Unternehmen eingebettet sind in das Geschäft mit dem weissen Gold: Es ist eine Verflechtungsgeschichte, ein Beispiel dafür, dass Schweizer Geschichte stets auch Globalgeschichte ist.