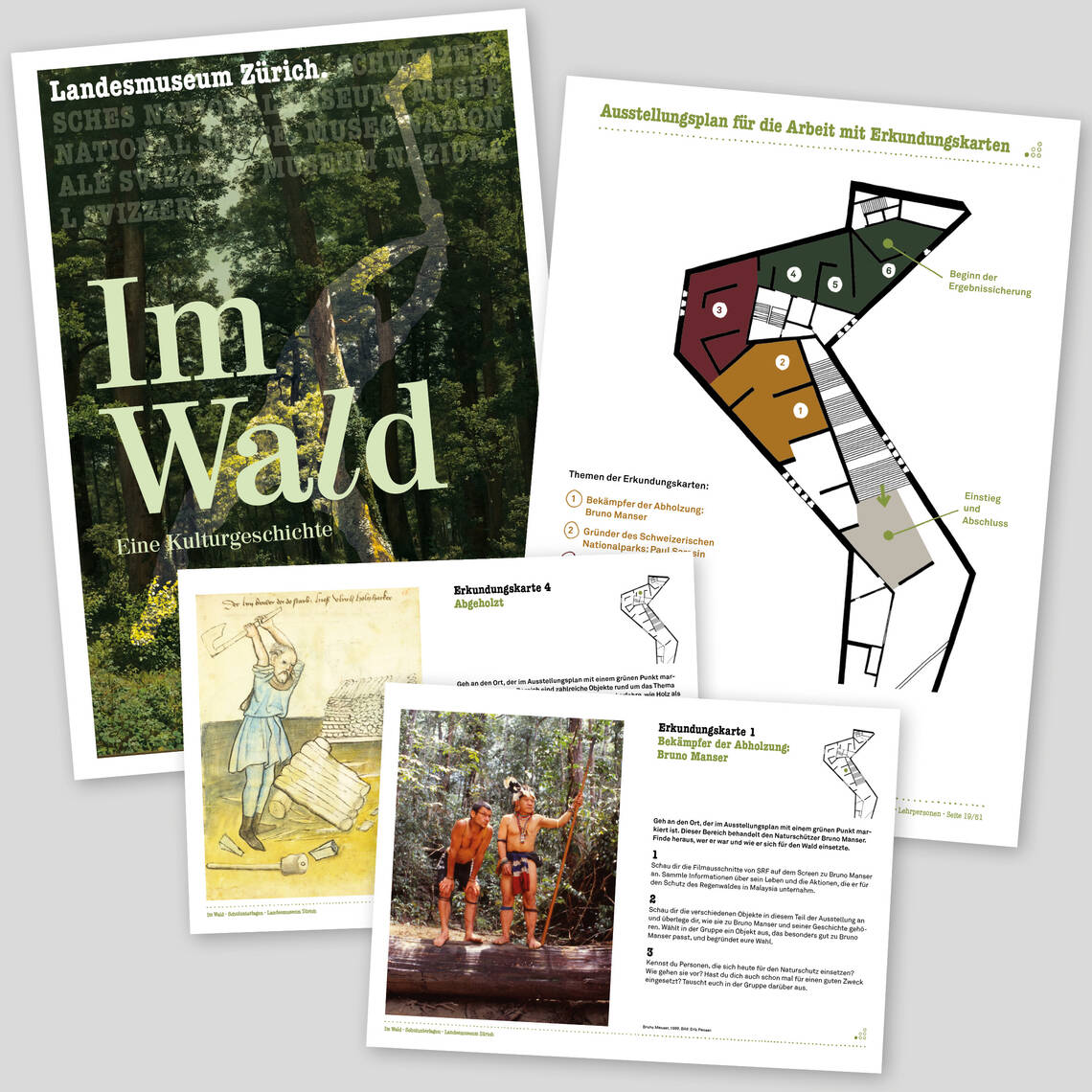

Landesmuseum Zürich

| 18.3.2022 - 17.7.2022

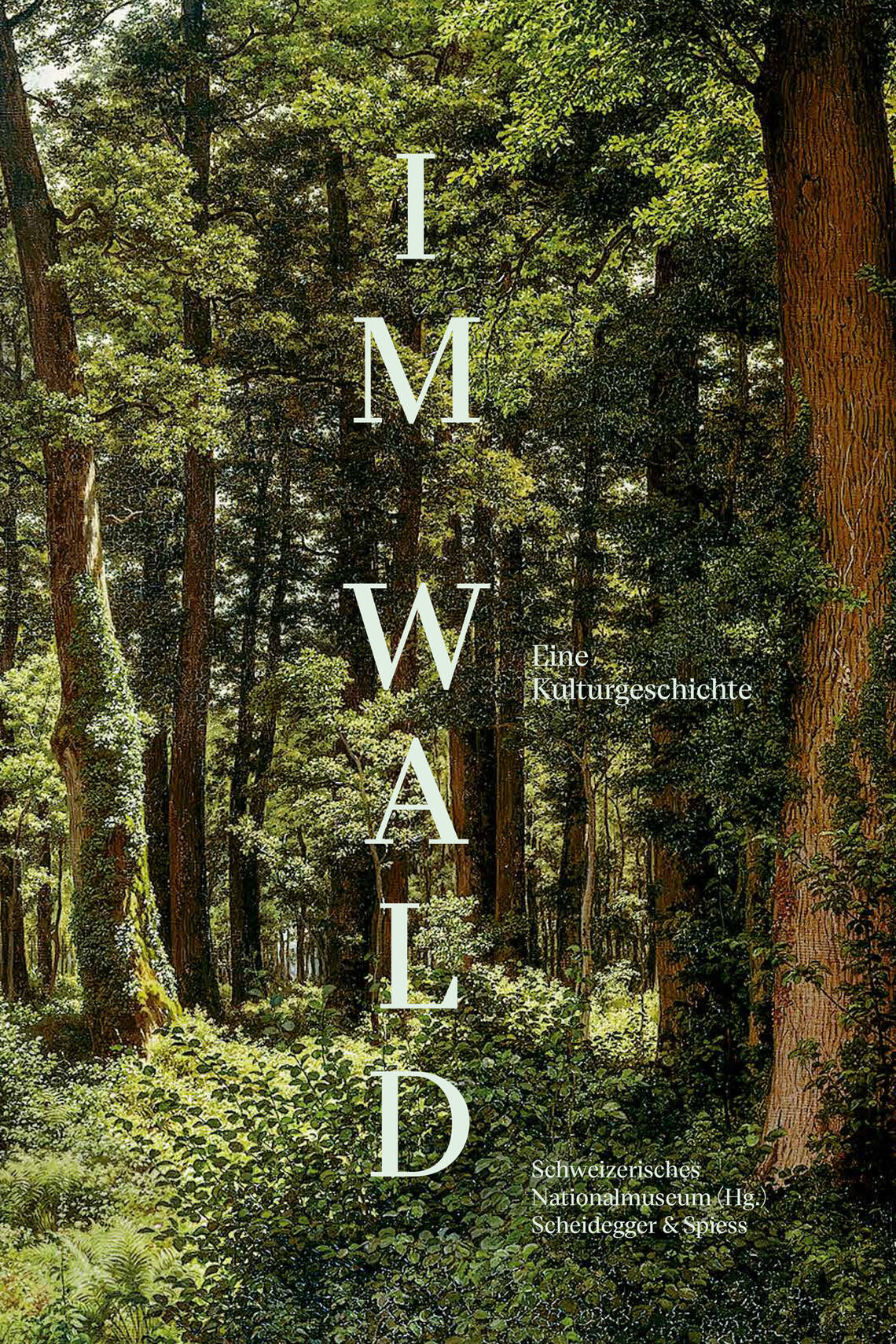

Genutzt. Zerstört. Geschützt. Die Beziehung der Menschen zum Wald hat sich in den letzten Jahrhunderten gewandelt. Dass dies sowohl die Kultur, wie auch die Kunst und Literatur beeinflusst hat, zeigt eine neue Ausstellung im Landesmuseum.

Der Wald – seit Jahrhunderten von Menschen genutzt – wird mit der wachsenden Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert zunehmend zerstört. Und mit ihm ein grosser Teil der Fauna und Flora. Doch nicht alle waren nur an den wirtschaftlichen Aspekten interessiert. Menschen wie der Naturforscher und spätere Mitbegründer des Schweizerischen Nationalparks, Paul Sarasin (1856-1929), machten sich für den Schutz der Natur stark und lancierten damit ein langsames Umdenken in einigen Teilen der Gesellschaft: Weg von der rücksichtslosen Ausbeutung hin zu einem langsam wachsenden Bewusstsein für einen schonenderen Umgang mit der Umwelt. Es sind die ersten Schritte Richtung Umweltschutz. Dass diese «Reise» nicht an der Landesgrenze haltmachen kann, zeigt beispielsweise das totale Engagement von Bruno Manser, der in den 1980er-Jahren nach Borneo aufbrach, um gemeinsam mit den dort ansässigen nomadischen Waldbewohnerinnen und -bewohnern gegen die Abholzung des Regenwaldes zu kämpfen. Ein Engagement, das Manser schliesslich mit seinem Leben bezahlt hat. In seinen reich bebilderten Tagebüchern, welche in der Ausstellung zu sehen sind, hielt er seine Eindrücke zeichnerisch und sprachlich fest.

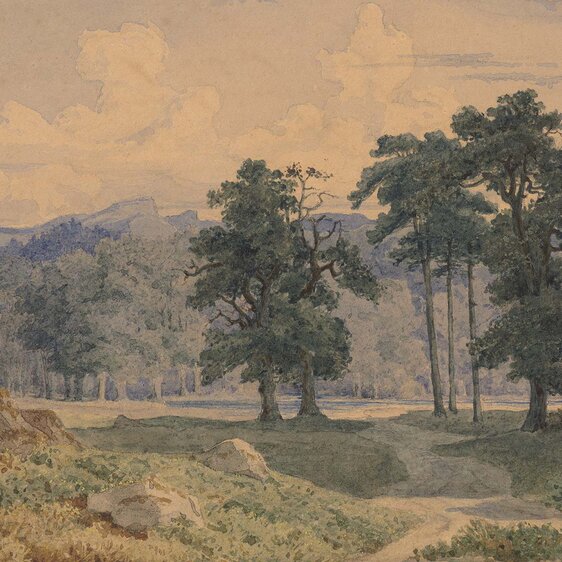

Die seit Jahrhunderten andauernde Beziehung des Menschen zum Wald spiegelt sich auch in zahlreichen Kunst- und Literaturwerken wider. Und diese Beziehung stand in einem stetigen Wandel. Während Künstler und Literaten den Wald in der Romantik als Rückzugsort und Quelle der Ruhe mitten in einer zunehmend beschleunigten Welt sahen, wurde er in der klassischen Moderne zur reinsten Form von Ästhetik und Erhabenheit hochstilisiert.

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Thema Wald in der Kunst immer mehr zu einem politischen Statement gegen die fortschreitende Umweltzerstörung. Dieser Grundgedanke ist bis heute geblieben, auch wenn die Formen und Mittel jetzt anders sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Gleichzeitig sind die Vorstellungen aus der Romantik präsenter denn je, den Wald wieder als Ort der Besinnlichkeit, der Ruhe und Entspannung zu sehen. Nach wie vor leben wir in einer beschleunigten Welt, in der immer mehr Menschen einen Rückzugsort suchen und brauchen.

Den Schlusspunkt der Ausstellung bildet die Baumskulptur von Ugo Rondinone – mehr als ein Menetekel für den Klimawandel. Auch andere Positionen von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern wie Guido Baselgia, Denise Bertschi, Julian Charrière, Franz Gertsch, Shirana Shahbazi oder Thomas Struth zeigen, dass wir den Wald heute als ein grosses Ganzes erleben können. Ausserdem kann man im Innenhof des Landesmuseums in die «Arena für den Baum» sitzen und über die Zukunft des Waldes sinnieren. Im Zentrum des Werks von Künstler Klaus Littmann steht ein kahler Baum, der die Betrachtenden zum Nachdenken über ihr Verhältnis zum Wald anregt.